POUCA REGRA PARA O SIM

Já declarei meu respeito e admiração pelo EU & Fim de Semana, do Valor. Pois essa semana eles vieram discutindo o mundo da publicidade a partir das visão das lendas da publicidade brasileira. Bem pertinente a visão de cada um e uma constatação, no mínimo, intrigante: o mundo da publicidade vem, cada dia mais, sendo concentrado na mão de poucos.

Na sequência, bem lembrada referência à Mad Men, mágica série televisiva.

Reportagem de capa: Agências de propaganda dão adeus ao romantismo de sua era de ouro, adotam discurso da eficiência e procuram aliar boas ideias à técnica.

A publicidade em busca de nova marca

Roberta Campassi | Para o Valor, de São Paulo

A capa desta edição tem a assinatura de Francesc Petit, artista plástico e diretor de arte, mas também conhecido como a letra “P” da DPZ, uma das agências fundamentais na construção da marca da publicidade brasileira. Já a ilustração da página que você vê ao lado foi concebida por Guga Ketzer, vice-presidente de criação da Loducca, detentor de alguns dos mais importantes prêmios nacionais e internacionais e apontado como estrela entre os jovens talentos. Petit, 76 anos, e Ketzer, 31, criaram as duas peças a partir de um proposta do Valor: traduzir os desafios do profissional de propaganda para a linguagem publicitária. As grandes sacadas de antes, polemiza Petit, foram engolidas pela tecnologia. Numa espécie de antagonismo geracional, Ketzer sugere que nem tudo se reduz ao código binário na publicidade atual. “Não é sobre números”, diz seu texto, não menos provocativo.

Ambos emitem sinais da profunda transformação provocada pelo pantanoso terreno digital. Houve um tempo, argumentam alguns profissionais, em que a publicidade era mais artesanal: envolvia uma ideia original e criar uma campanha que se materializasse em vídeo de 30 segundos para TV, spots de rádio, outdoors e anúncios impressos. As agências ganhavam dinheiro, os mais talentosos desfrutavam do status de pop star e o ofício era pautado mais por ideias do que pelos resultados financeiros ou pela tecnologia.

A vida de publicitário é outra hoje. A multiplicação de mídias alterou conceitos, pulverizou a atenção dos consumidores e tornou mais complicado alcançá-los. Há quase um consenso no meio de que o espaço individual para brilhar dentro das agências encolheu e o romantismo da era de ouro da propaganda perdeu espaço para o reino das planilhas, no qual quem dá as cartas são os conglomerados de publicidade. “O trabalho numa agência está bem mais complexo. Exige muito mais gente e tempo para ser feito”, afirma o publicitário Marcello Serpa, sócio e diretor-geral de criação da AlmapBBDO, considerada uma das agências mais criativas do mundo e responsável por uma verba publicitária de R$ 2 bilhões somente no ano passado.

“Aquela frase do Tom Jobim, ‘o Brasil é para profissionais’, nunca foi tão pertinente, só que agora também no bom sentido”, diz Nizan Guanaes, “chairman” do grupo ABC

Do lado gerencial, receitas, resultados e metas de crescimento nunca foram tão importantes como agora. “Aquela frase do Tom Jobim, ‘o Brasil é para profissionais’, nunca foi tão pertinente, só que agora também no bom sentido”, afirma Nizan Guanaes, fundador e “chairman” do grupo ABC, criado em 2002 com a proposta de consolidar várias agências para ampliar a gama de serviços e obter economia de custos. “Costumo brincar com meus sócios nas agências que a melhor forma de eles me verem longe do dia a dia de suas operações é apresentarem grandes resultados.”

O ABC é o 19º maior grupo de publicidade mundial, com 14 empresas e escritórios no Brasil e nos Estados Unidos. Em 2010, cresceu mais rápido do que qualquer outro na lista de 50 maiores do mundo. Já a linha de frente do mercado global continua dominada pelos grupos WPP, Omnicom, Publicis e Interpublic, que nos últimos anos vêm fazendo aquisições quase compulsivamente, como forma de agregar novos serviços, ampliar a presença em mercados emergentes e, claro, elevar as receitas. “A consolidação do mercado não terminará tão cedo, até porque um mercado vibrante e em crescimento como o brasileiro é a ecologia perfeita para o surgimento de novas agências independentes”, diz Nizan. “O mérito do processo é disseminar a excelência da propaganda brasileira na gestão e na criação.”

No Brasil, o episódio que parece simbolizar a passagem definitiva para uma publicidade mais complexa e globalizada é a venda da DPZ, agência de Petit em sociedade com Roberto Duailibi e José Zaragoza, para o francês Publicis Groupe, por um valor divulgado de US$ 120 milhões. Protagonista de alguns dos melhores capítulos da publicidade brasileira – quem não se lembra das campanhas da Bombril, com o ator Carlos Moreno, ou do frango da Sadia? -, a DPZ foi a última grande agência de capital nacional a se associar a um grupo. Constante alvo de ofertas de compra ao longo de sua história, a DPZ manteve-se firme até dois anos atrás, quando os sócios finalmente delegaram ao CEO Flavio Conti a tarefa de costurar um acordo com o Publicis.

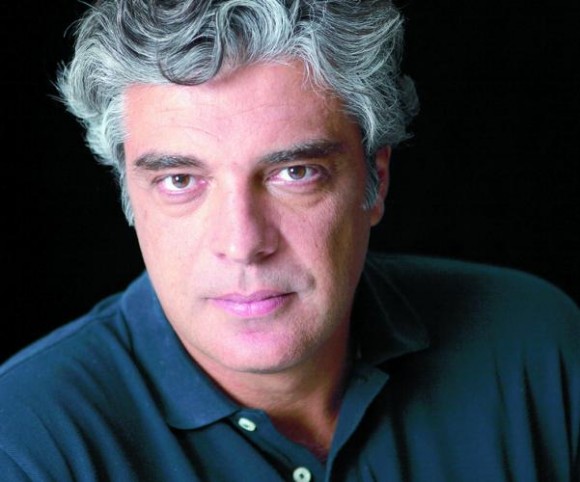

Olivetto: a WMcCann como uma Maria Sharapova, “grande e sexy”

Embora tenha sido escola para grandes publicitários, como Washington Olivetto, Serpa e Nizan, a DPZ não fez sucessores nem incluiu novos sócios. A venda foi o caminho para ter continuidade. Meses de idas e vindas se passaram e, um dia antes de o negócio ser fechado, ainda existiam dúvidas. “Quase enfartei”, desabafa Conti, que trabalha na agência desde 1972. “Qualquer coisa que acontecia, um dos três dizia ‘não vendo mais!’. Não tinha certeza que daria certo até o último minuto.”

Para o bem da saúde de Conti, a venda foi selada em 7 de julho. A Publicis levou 70% da DPZ e, em até três anos, terá opção de comprar os 30% que permanecem com os três sócios. Neste ano, o grupo francês também comprou a Talent e agências menores no Brasil. Parece claro, contudo, que uma injeção de ânimo é necessária para que a DPZ faça frente aos novos desafios do negócio publicitário.

A associação a grandes grupos parece ofuscar o caráter mais personalista que algumas agências têm, como a própria DPZ. No geral, da mesma forma que ficou mais difícil ser uma agência grande e independente, também ficou mais difícil ser um publicitário com status de estrela. O Brasil produziu vários deles ao longo do tempo – o rol da fama inclui também Eduardo Fischer, Alexandre Gama, Luiz Lara, Fabio Fernandes, entre outros. Mas todos já representam uma geração que fez sucesso nos anos 1980 ou 90. Faltam talentos novos? “Não. Continuam existindo talentos e autores da publicidade”, responde Celso Loducca, ele mesmo um expoente dessa geração. “No passado houve um esforço para promover a profissão, mas isso se esgotou. Os publicitários ocupavam o lugar que hoje é dos chefs de cozinha”, diz o sócio e presidente da Loducca, que desde 2005 é do grupo ABC.

Fernand Alphen, diretor de planejamento da JWT no Brasil, observa que os ambientes das agências estão mais colaborativos do que competitivos, porque as pessoas têm mais noção da interdependência. “Não se tolera mais a tirania da personalidade ou a vaidade exacerbada.” A elaboração de campanhas também não é privilegio da área de criação ou de planejamento. É cada vez mais feita em conjunto com áreas como atendimento e mídia.

Olivetto foi provavelmente quem mais promoveu a publicidade no Brasil. Reconhecido entre os publicitários mais criativos do país, admite tanto ser vaidoso quanto ter usado o reconhecimento que veio com prêmios ganhos desde os anos 1970 para difundir a profissão. “Hoje a valorização social do publicitário está exagerada”, diz. “Os números do mercado não suportam tanta gente. Os profissionais também estão mais fracos.”

Serpa, da AlmapBBDO: “Só menospreza prêmio quem não ganha”

Olivetto foi um dos que se uniram a grupos internacionais. No ano passado, firmou uma sociedade da W/Brasil com a McCann-Erickson, dando origem à WMcCann, onde é presidente e diretor-geral de criação. As fusões – ou casamentos, já que “fusão” é uma palavra “desgastada” no léxico dos publicitários – costumam dar às agências independentes contas locais de clientes globais, acesso a novas tecnologias e estrutura de pesquisas e também plataforma para a expansão no exterior, acompanhando anunciantes brasileiros que se internacionalizam. Por outro lado, desafiam o mito da história da publicidade, segundo o qual agências grandes são incompatíveis com um trabalho ousado e inovador. “Meu objetivo é fazer da WMcCann uma Maria Sharapova das agências: grande e sexy”, diz Olivetto, hábil em criar frases de efeito.

Mais desafiador do que ser grande e ousada, ser inovadora numa época de mudanças alucinantes. É isso que tem feito os publicitários quebrarem a cabeça. Segundo Serpa, um impacto extraordinário na publicidade é a transformação da maneira como as pessoas se comunicam, especialmente por meio das redes sociais, que fazem cada indivíduo ter um círculo de influência muito maior. “Luciano Huck no Twitter tem mais audiência que muito programa de TV ou de rádio.”

Como chamar a atenção do consumidor, demasiadamente fragmentada? Hoje as pessoas têm a seu dispor os velhos e bons rádio, televisão, jornais e revistas, mais todo o universo da internet e ainda aparelhos cada vez mais sedutores, como smartphones e tablets. Um dos principais desafios é encontrar tanto a linguagem certa para cada um desses meios quanto a melhor forma de combiná-los. Os pôneis malditos, recente sucesso da publicidade brasileira, são um bom exemplo de como montar o quebra-cabeça. Criada pela Lew’Lara\TBWA para a Nissan, a campanha brinca com a diferença entre um motor com cavalos ou com pôneis e faz graça com as criaturas fofinhas. O comercial na TV captou a atenção com humor e levou os espectadores a buscá-lo na internet. Na rede, o consumidor descobriu que o vídeo continuava com “A Maldição do Pônei”, brincadeira para fazer as pessoas enviarem o filme a mais gente. Unindo a sedução da TV com a interatividade da internet, a campanha tornou-se sucesso no início do mês: alcançou o posto de assunto mais comentado do Twitter no país e já soma quase de 11 milhões de visualizações no YouTube.

Loducca: “Os publicitários ocupavam o lugar que hoje é dos chefs”

A publicidade passa cada vez mais por convencer as pessoas a espalhar conteúdo, aposta Serpa. Para isso vale também “voar, voar, subir, subir”. Outro “case” da propaganda brasileira recente é o comercial da Bradesco Seguros, criado pela Almap, que apresenta o cantor Byafra entonando os versos do seu hit “Sonho de Ícaro”. Nem bem o filme estreou no intervalo do “Jornal Nacional”, no dia 30, e os comentários sobre ele dominavam o Twitter. A busca pelo nome da seguradora cresceu 23% na internet. Byafra também se deu bem: o convite para shows triplicou.

Serpa também aponta que a publicidade quer cada vez mais entreter, muito mais do que comunicar. Isso justifica, por exemplo, por que Martin Sorrell, CEO do grupo britânico WPP, o maior do mundo em publicidade, conduziu um dos mais importantes debates no Festival de Cannes deste ano, com representantes da DreamWorks e da News Corp. “Não existem mais formatos e fórmulas prontas para a publicidade nem limites para a criação”, afirma Emmanuel Publico Dias, vice-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

A profusão de meios e linguagens à disposição da publicidade levou, na última década, ao surgimento de agências especializadas em diferentes trabalhos – como marketing direto, eventos, ações de guerrilha – e causou um antagonismo especialmente entre as agências tidas como “tradicionais”, mais voltadas à estratégia, ao planejamento de marca no longo prazo e às mídias consagradas, e as agências “digitais” – dedicadas às ações mais táticas e segmentadas dentro do ambiente virtual.

Há quem considere essa separação uma falsa questão. “A divisão entre segmentos é burra. É como se algumas agências dissessem que só têm o Tico e o Teco, mas cadê o resto dos neurônios?”, pergunta Loducca. O discurso contrário à segmentação do mercado é comum entre as agências tradicionais, que, de um lado, viram seu espaço ameaçado pela maior concorrência e, de outro, reiteram que o trabalho fundamental da publicidade é criar conteúdos adaptáveis a qualquer forma.

Aos poucos, contudo, as próprias agências digitais começam a ver menos sentido na segregação de serviços e começam a correr atrás do prejuízo. Em 2004, João Muniz, sócio da LOV, que então era o braço digital da Loducca, decidiu separar a empresa, torná-la independente e apostar todas as suas fichas na publicidade digital. “Era um dos que diziam para quem quisesse ouvir que a mídia tradicional estava fadada a desaparecer, o que não aconteceu.” Hoje, acredita que ainda há espaço para as digitais independentes, mas que a tendência é a unificação de serviços formando agências completas, como já ocorre no mercado europeu. Em compra de mídia, a LOV ocupa a 40ª posição no país, conforme o ranking do Ibope Monitor, que rastreia as 50 maiores agências. “O que se busca agora é unir o melhor do tradicional com o melhor do digital”, diz Gal Barradas, CEO da F.biz e uma das poucas mulheres em cargos de liderança no meio publicitário. Em junho, a agência, que não figura na lista do Ibope Monitor, vendeu 70% de participação para o WPP.

Foto de 2005 de Petit, Duailibi e Zaragoza, sócios da DPZ, vendida para o Publicis Groupe: episódio simboliza a passagem para uma publicidade mais complexa e globalizada

Muniz e Gal apontam como nova fronteira a ser explorada no Brasil a publicidade no celular, a reboque do maior uso de smartphones que, neste ano, devem somar 40 milhões, entre os mais de 200 milhões de celulares habilitados em território nacional. Segundo Muniz, o trabalho das agências vai além do envio de SMS aos consumidores e passa por adaptar o conteúdo das marcas para os sites e redes sociais acessíveis a partir dos aparelhos, bem como desenvolver aplicativos e jogos. “Imagina uma mulher da classe C, que fica duas horas no ônibus todo dia. Ela passa o tempo conectada”, afirma Gal.

Tomar pé do universo digital é árduo e, em geral, menos rentável para as agências, uma vez que exige novos conhecimentos, mais mão de obra e constante monitoramento. Mas é uma exigência dos anunciantes. “Eles estão forçando as mudanças. E, se antes relegavam a internet ao segundo plano, hoje enxergam a possibilidade de fazer ações digitais de impacto com custo-benefício melhor do que em mídias tradicionais”, diz Muniz. Levando em conta que 58,6 milhões de brasileiros têm acesso à internet no trabalho ou em casa e passam 48 horas por semana navegando, seria inimaginável que os anunciantes não entrassem nessa onda. A TV, por sua vez, é vista por 68% da população por cerca de 5h19 minutos diários. Todos os dados são do Ibope Nielsen.

No Brasil, contudo, ainda não se projetam mudanças significativas na fatia que cada mídia abocanha do bolo publicitário. Na Inglaterra, internet e TV já detêm a mesma participação (25% e 26%, respectivamente) das receitas. Ajuda o fato de o acesso a banda larga ser disseminado. Nos EUA, a internet é o meio que mais cresce, mas neste ano ficará com 20% dos investimentos em publicidade, enquanto a TV receberá 43%, calcula o eMarketer.

Encarada como canal privilegiado para a construção de marca, a TV aberta permanece como o veículo mais procurado por anunciantes no Brasil. Neste ano, deve responder por 64% do bolo publicitário de R$ 30 bilhões projetado pelo Ibope Monitor – os números levam em conta os preços de tabela cheia dos anúncios, sem os reais descontos praticados. A TV também é o meio visto como mais seguro e escolhido em épocas de crise – depois da de 2009, por exemplo, cresceu em vários países. Já a internet, canal propício para interatividade, deve arrebatar 10% das receitas neste ano e, pela primeira vez, pode passar de quarta para terceira mídia que mais fatura. A mudança se deve ao fato de as verbas com os serviços de busca terem sido incluídas nos dados apresentados em julho pelo Interactive Advertising Bureau (IAB), entidade que incentiva o uso de canais digitais para comunicação e marketing.

“Não que o digital seja uma fonte de receita gigantesca, mas representa o novo, que é sempre ótimo”, afirma Olivetto. Em 2010, a WMcCann foi a maior compradora de mídia digital do Brasil – R$ 252 milhões, dentro de uma verba total de R$ 1,9 bilhão. “Uma dúvida a gente não tem: as mídias vão se integrar, mas os números [do bolo publicitário] não mudam nos próximos cinco anos.”

Como toda discussão em publicidade, em algum momento o assunto se volta para a força das ideias e a criatividade – especialmente a criatividade no Brasil, que desde a década de 1980 é visto como um dos países mais criativos. O crescimento da publicidade digital e o acesso às mais diversas tecnologias deveriam, em tese, abrir um mundo de novas oportunidades interessantes. Mas, muitas vezes, são vistos como causa de uma busca excessiva pela forma em detrimento do conteúdo.

“A publicidade brasileira viveu seu auge nos anos 80, justamente quando tinha menos recursos”, diz Olivetto, ele próprio o expoente dessa época. “Hoje é possível produzir qualquer coisa, mas em vez de a forma ser usada para produzir brilhantes conteúdos, ela está sendo usada para esconder justamente a falta dele.” Para Alphen, da JWT, os publicitários andam deslumbrados com as possibilidades técnicas do ofício. “Fomos nos afastando da coisa mais importante: criar uma mensagem pertinente e emocionante para o consumidor.” Conti, da DPZ, acha que o computador reduz a diferença entre profissionais: “Ele dá uma igualada na direção de arte. O ‘layoutman’ não precisa mais ser tão bom”.

Quem vê a diminuição da criatividade mede a publicidade com a régua errada, afirma Dias, da ESPM. “Não dá para olhar só para as mídias antigas. A criatividade hoje está em ene plataformas.” Se depender do “Gunn Report”, publicação independente que compila os resultados de festivais para mostrar os países e agências mais bem-sucedidos, o Brasil vai muito bem, obrigado. É um entre os únicos cinco países que, desde 1999, figura ano após ano entre os dez mais criativos do planeta. E, se depender do número de prêmios, está melhor do que nunca: saiu neste ano do Festival de Cannes com 66 Leões, o que é um recorde, mas também motivo de polêmica.

“Os festivais não servem mais como parâmetro, porque boa parte das peças ganhadoras é feita só para esses eventos”, diz Olivetto, em referência ao fato de que peças “fantasmas”, que não chegam de fato a ser veiculadas, vêm assombrando as premiações internacionais. Tipo de argumento ao qual Serpa, o homem à frente das criações que fizeram da AlmapBBDO a agência mais premiada do mundo por três anos, segundo o “Gunn Report”, responde sem meias palavras: “Só menospreza prêmio quem não ganha”.

Mas os publicitários culpam não só a tecnologia como também alguns clientes para justificar “criações menos criativas ou ousadas”. “Uma ideia que não é perigosa não merece nem mesmo ser chamada de ideia”, é a frase de Oscar Wilde que estampa os elevadores do prédio da Loducca – que, por sinal, como a maioria das agências, é uma embalagem bem feita para vender serviços de propaganda, com projeto arquitetônico e decoração de encher os olhos. “A frase é para lembrar a gente e o cliente que o dinheiro que ele coloca aqui serve para apresentarmos um ponto de vista surpreendente, que cause reações emocionais”, diz Loducca.

Mais fácil falar do que convencer os anunciantes. Conti, que começou na propaganda em 1966, sente saudades da época mais glamourosa da profissão, quando as campanhas eram apresentadas aos donos ou presidentes das empresas e não a departamentos de marketing. “As empresas foram se estruturando, delegando, ficou difícil. Hoje tem muita regra para o não e pouca regra para o sim.” Para fazer uma publicidade brilhante, “bom é a velha empresa de dono, que centraliza a decisão, ou a que tem uma estrutura de marketing muito boa”, diz Olivetto. “O problema é quando confundem estrutura com conglomerado de gente.” Já Serpa lamenta a falta de reação que muitos clientes expressam, mesmo diante de ideias que os criativos consideram geniais. “A sociedade está mais hipócrita do que jamais foi e se esconde debaixo da capa do politicamente correto. Todo mundo é verde, faz o bem e quer salvar o mundo. Só que consenso é uma furada”, critica. “Se o anunciante quer falar com o garoto de 20 anos, não pode ter medo de desagradar à avó dele de 80.”

Com todo esse emaranhado de desafios, é fato que a vida dos publicitários ficou mais árdua. Mas, se existe algo nesse ofício que não mudou e – é consenso – não mudará, é a permanente busca pelas boas e sedutoras ideias, capazes de fazer as pessoas pararem por algum tempo e prestar atenção. E, se servir de alento, vale a pena recordar o americano Leo Burnett (1891-1971), uma das figuras mitológicas da história da publicidade mundial e criador, entre outras, da campanha do Marlboro: “Quando você tenta alcançar estrelas, pode não conseguir pegar uma, mas também não vai voltar com a mão cheia de lama.”

‘Mad Men’ e a era de ouro da propaganda

Carlos Helí de Almeida | Para o Valor, de Cannes

A última vez que o mundo da publicidade fez parte de uma série de TV de sucesso mundial, a atividade servia apenas como um ingênuo coadjuvante para as piadas envolvendo o relacionamento entre uma bruxa e um mortal. A única semelhança entre “A Feiticeira”, clássico dos anos 60, e “Mad Men”, em cartaz nas TVs do mundo, é que a primeira foi ao ar no período histórico retratado pela segunda. O esforço da recriação de uma era inteira, em seus mínimos detalhes, só acrescenta méritos ao programa criado pelo americano Matthew Weiner que, em quatro temporadas, já ganhou dezenas de prêmios Emmy (o Oscar televisivo) – dois deles de melhor série dramática.

Provavelmente desde “Família Soprano” (1999-2007), também criada por Weiner, não se via um seriado de TV com tamanho potencial de culto. Mas “Mad Men” conseguiu ir além das vitórias nas pesquisas de audiência do programa estrelado por mafiosos. Embora protagonizada por um publicitário que não é exatamente um poço de virtudes e ambientada nos bastidores de uma indústria de visual sofisticado, porém cheia de intrigas, o sucesso de “Mad Men” repercute nas ruas: marcas como Banana Republic e Gap criaram linhas de roupas inspiradas nos figurinos do seriado; a Mattel, a fabricante da Barbie, lançou linha de bonecos baseados nos personagens do programa, incluindo o Don Draper e Roger Sterling, os sócios da fictícia agência Sterling Cooper.

Rejeitada pelos canais a cabo HBO e Showtime antes de cair nas mãos dos executivos da AMC, “Mad Men” é um raro caso de projeto órfão transformado em prodígio comercial e artístico. Quando a quarta temporada da série estreou na TV americana em 2010 (no Brasil, onde é exibida pela HBO, foi ao ar entre março e junho e será reprisada a partir de novembro), o “New York Times” voltou a se referir a ela como “um fenômeno cultural como só Família Soprano conseguiu ser”. “‘Mad Men’ continua a confundir as expectativas dos espectadores. As referências culturais dos anos 60 tornam-se cada vez mais familiares, mas seus personagens mantêm uma estranheza indescritível”, comentou o jornal americano.

A popularidade do programa rendeu dividendos inestimáveis a todos os integrantes do programa, mas foi particularmente recompensadora para Jon Hamm, que encarna o misterioso, sexy e talentoso Donald Draper. Depois de anos batalhando por um lugar ao sol na indústria audiovisual americana, fazendo papéis inexpressivos um atrás do outro, de repente o ator foi alçado ao posto de “sex symbol” e astro de Hollywood à beira dos 40 anos de idade. “‘Mad Men’ me abriu portas que não imaginava. O sucesso da série me permitiu, por exemplo, fazer ‘Friends with Kids’, meu primeiro longa como produtor”, disse ao Valor o interprete do publicitário infiel mais amado pelas donas de casa do planeta, durante o Festival de Cannes.

John Hamm: “Programa é estiloso, cool e evoca um período recente que é distante o suficiente para ser percebido como passado, mas muito moderno em certos aspectos”

Quando a primeira temporada foi ao ar, em 2007, “Mad Men” foi vista, à princípio, como espécie de “ficção científica” sobre os anos 60. Embrulhada naquela elegância visual de penteados, móveis, roupas e carros falava sobre certos tipos de comportamento abolidos das regras de convivência de nossos dias, como beber durante o expediente, fumar na gravidez, manifestar sentimentos racistas e incentivar misoginia no ambiente de trabalho. Muito do sucesso da série é creditada a essa combinação de beleza estética e nostalgia desconfortável. “Uma das coisas mais interessantes do programa é que ele é estiloso, cool e, ao mesmo tempo, evoca um período recente que é distante o suficiente para ser percebido como passado, mas muito moderno em certos aspectos”, disse Hamm.

A série continua a ganhar adeptos por explorar contrastes gritantes entre aparência e conteúdo. O programa descreve a indústria da publicidade como ambiente excitante e sofisticado, porém dominando por executivos machistas e conservadores e que buscam o êxito a qualquer preço. Encravada na Madison avenue, um dos endereços mais chiques de Nova York, a agência Sterling Cooper é o centro gravitacional de uma trama que se pretende modelo de determinada fase da indústria publicitária, que também funciona como reflexo da sociedade da época. Algumas práticas e processos de trabalho da área, às vezes, podem parecer fantasiosos, mas dão ideia de como certa classe de americanos pensava e agia naquela década.

Diferenças de estilo à parte, “Mad Men” promete ser o “Dinastia” deste inicio de século, com reviravoltas de todo tipo. No início, a agência Sterling Cooper era uma das mais bem-sucedidas no mercado (muitos dos clientes da empresa fictícia são anunciantes do programa). Ao fim da terceira temporada, a agência é desmantelada e Don Draper abre uma companhia publicitária mais modesta e sem grandes clientes. Durante toda a quarta temporada, o protagonista é abandonado pela mulher, sofre com a morte de pessoas próximas e grandes prejuízos financeiros. “A última temporada foi muito difícil para mim, como ator, do ponto de vista emocional. Espero que a próxima seja menos massacrante para Draper”, afirmou Hamm.