História notória da Mona Lisa, que não conhecia. Fui contagiado pelo texto e transportado ao Louvre. Contada de forma envolvente, saiu hoje, no caderno EU & Fim de Semana – o melhor suplemento jornalístico semanal -, do Valor.

Mais que uma pintura

Simon Kuper | Do Financial Times

A “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci: seu roubo, em agosto de 1911, e a devolução, dois anos depois, até hoje rendem livros

Na manhã de 21 de agosto de 1911, uma segunda-feira, dentro do Museu do Louvre, em Paris, um encanador chamado Sauvet deparou com um homem não identificado parado diante de uma porta fechada. Vestia um jaleco branco, como todo o pessoal da manutenção do Louvre, e lhe disse que a porta estava sem maçaneta. O prestativo Sauvet abriu a porta com sua chave e alicates. O homem saiu do museu e desapareceu nas ruas em meio ao calor do verão parisiense. Escondida sob seu jaleco estava a “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci.

O roubo de arte do século ajudou a transformar a “Mona Lisa” no que ela é hoje. Os jornais populares – fenômeno novo em 1911 – e a polícia procuraram o culpado em toda parte. A certa altura chegaram até a suspeitar de Pablo Picasso. Só uma pessoa foi detida pelo crime na França: o poeta Guillaume Apollinaire. Mas a polícia só foi descobrir o ladrão quando ele mesmo finalmente se apresentou.

Roubar “A Gioconda” – a retratada provavelmente é Lisa del Giocondo, mulher de um comerciante de seda de Florença – não foi difícil. Bastou ter sangue-frio. Assim como outros quadros do Louvre, ela era mal vigiada. Não estava presa à parede. O museu fechava às segundas. Agosto é o mês mais tranquilo em Paris. Naquela manhã, a maior parte dos zeladores estava ocupada com limpeza.

Polícia interrogou Apollinaire e Picasso depois que um amigo dos dois revelou ter roubado estatuetas do Louvre para vender a um pintor

Às 7h20 o ladrão provavelmente estava escondido em um armário do depósito, onde pode ter passado a noite. Tudo o que ele teve de fazer foi esperar até que o vigia idoso que estava cuidando de várias salas saísse de perto. Então, tirou o quadro dos ganchos, removeu a moldura da pintura e enfiou o quadro sob seu jaleco. O ladrão escolheu a “Mona Lisa” em parte porque ela era pequena: 53 cm por 77 cm. Seu único tropeço foi encontrar fechada a porta por onde pretendia escapar. Ele já havia removido a maçaneta com uma chave de fenda, antes de o encanador chegar para salvá-lo. Às 8h30, a “Mona Lisa” havia desaparecido.

Doze horas depois, escreve o francês Jérôme Coignard em “Une Femme Disparaît”, um dos vários livros sobre o crime, o zelador informou que tudo estava normal. Mesmo na manhã seguinte, ninguém havia notado a ausência da “Mona Lisa”. As pinturas sempre desapareciam por breves períodos no Louvre. Os fotógrafos do museu podiam levá-las para o estúdio sem precisar requisitá-las. Quando o pintor Louis Béroud chegou ao Salão Quadrado do Louvre na manhã de terça-feira para fazer um esboço da “Mona Lisa” e deparou com apenas quatro ganchos na parede, imaginou que ela estava com os fotógrafos.

Béroud brincou com o guarda: “É claro, Paupardin, que, quando as mulheres não estão com seus amantes, tendem a estar com seus fotógrafos”. Mas como a “Mona Lisa” ainda não havia voltado às 11 horas, Béroud pediu que Paupardin perguntasse aos fotógrafos quando ela estaria no seu lugar, diz a escritora americana R.A. Scotti no recente “Vanished Smile”. Os fotógrafos não a haviam pegado e o alarme foi dado. No canto de uma escada de serviço, a polícia encontrou a caixa de vidro que abrigava a pintura e a moldura.

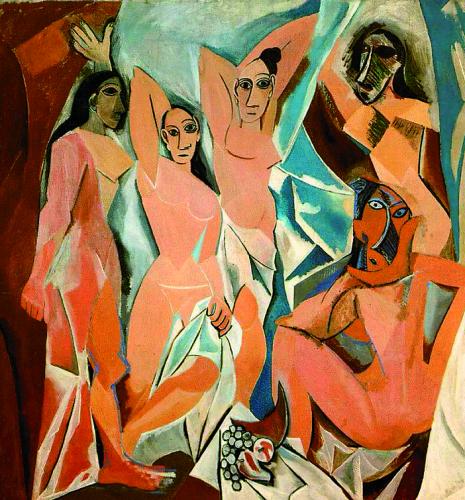

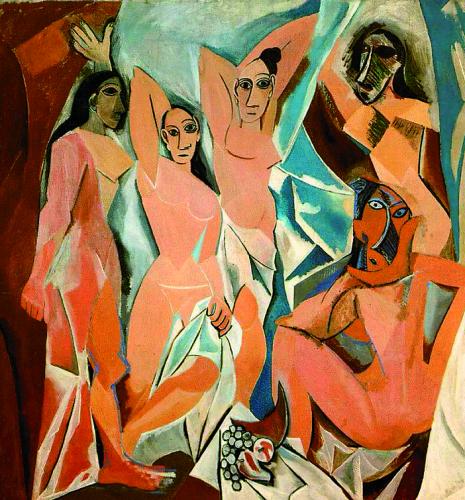

“Les Demoiselles d’Avignon”, de Picasso, que deixou no ar uma dúvida: pode ser que tenha usado estatuetas ibéricas roubadas do Louvre como modelos para a tela

Críticos já haviam apontado a falta de segurança, mas o museu tinha adotado apenas umas poucas medidas corretivas excêntricas: ensinar judô aos idosos guardas, por exemplo. Jean Théophile Homolle, diretor de todos os museus nacionais da França, havia assegurado à imprensa antes de sair para as férias de verão que o Louvre era seguro. Depois do roubo, o jornalista francês Francis Charmes comentou: “‘A Gioconda’ foi roubada porque ninguém acreditava que isso poderia acontecer”.

“Alguns críticos classificam a pintura de a melhor que existe”, observou o “The New York Times”. Mas antes mesmo de a “Mona Lisa” desaparecer ela era mais que uma pintura. A façanha de Leonardo da Vinci foi fazer dela quase uma pessoa. “A ‘Mona Lisa’ foi pintada ao nível dos olhos e quase em tamanho real, de uma maneira perturbadoramente realista e transcendente”, escreve R.A. Scotti. Muitos românticos responderam ao quadro como se estivessem fazendo isso para uma mulher. A “Mona Lisa” recebeu cartas de amor e um pouco mais de vigilância do que outras obras de arte do Louvre porque alguns visitantes julgavam a pintura “afrodisíaca” e ficavam “visivelmente emocionados”, escreve Coignard. Em 1910, um homem apaixonado suicidou-se com um tiro diante dela.

Monsieur Bénédite, o curador-assistente do Louvre, disse ao “The New York Times”: “O motivo do roubo é um mistério para mim, uma vez que considero o quadro sem valor nas mãos de um único indivíduo”. Se você tivesse a “Mona Lisa”, o que poderia fazer com ela?

O Louvre ficou fechado por uma semana. Ao ser reaberto, filas se formaram do lado de fora pela primeira vez em sua história. As pessoas queriam ver o espaço vazio onde a “Mona Lisa” ficava. Inconscientemente, escreve Coignard, o Louvre estava exibindo a primeira instalação conceitual da história da arte: a ausência de uma pintura.

Em 1932, jornalista americano publicou a história, nunca confirmada, de um marquês argentino que lhe teria revelado ser mentor do crime

Entre os que a viram estavam dois escritores de Praga que viajavam pela Europa: Max Brod e Franz Kafka. Em suas andanças eles tiveram uma ideia brilhante: escrever uma série de guias (“Viajando com Pouco Dinheiro na Suíça”, “Viajando com Pouco Dinheiro em Paris” etc.) para outros viajantes pouco abastados. Kafka sempre esteve à frente de seu tempo.

Enquanto isso, a “Mona Lisa” se tornava uma sensação. R.A. Scotti escreve: “Fileiras de vedetes maquiadas como ‘Mona Lisa’ dançavam com os seios nus nos cabarés de Paris… Comediantes perguntavam, ‘Será a Torre Eiffel a próxima?’” O quadro era celebrado em canções populares (“Ela não podia ser roubada, pois a vigiamos o tempo todo, exceto nas segundas-feiras”.) Cartões-postais com a “Mona Lisa” foram vendidos pelo mundo em quantidade sem precedentes. Seu rosto anunciava de tudo, de cigarros a espartilhos. Nenhuma pintura havia sido reproduzida antes em tamanha escala. Conforme disse R.A. Scotti, subitamente ela se tornou ao mesmo tempo “alta cultura” e um “símbolo da cultura de consumo”. O pintor holandês Kees van Dongen foi um dos poucos a atacar a febre: “Ela não tem sobrancelhas e tem um sorriso engraçado. Ela devia ter dentes ruins para sorrir com a boca tão apertada”.

A polícia francesa estava sob pressão internacional para achar o ladrão. Tudo o que ela tinha era uma impressão digital que ele deixou na parede, além da maçaneta que ele jogou do lado de fora do museu. Sauvet, que o deixou sair, foi posto diante de incontáveis fotografias de funcionários e ex-funcionários do Louvre, mas não conseguiu reconhecer o ladrão. Funcionários e ex-funcionários foram interrogados e tiveram as impressões digitais tiradas, uma técnica nova em 1911, mas nenhuma impressão combinou com a do ladrão.

A polícia parisiense suspeitava que o roubo fora planejado por um círculo sofisticado de ladrões de obras de arte. No fim de agosto, achou que os havia encontrado. Um aventureiro bissexual belga chamado Honoré Joseph Géry Pieret apareceu na redação do “Le Journal” e vendeu ao veículo uma estatueta ibérica que havia roubado do Louvre. Disse que havia roubado, ainda, a estátua da cabeça de uma mulher do museu e vendido a um amigo pintor. Se esses bandidos haviam roubado as estatuetas, pensou a polícia, provavelmente também tinham roubado a “Mona Lisa”.

Em Paris, Pieret sempre ficava com Apollinaire, que certa vez disse que o Louvre deveria ser queimado. Apollinaire e Picasso eram amigos e, depois das revelações de Pieret, entraram em pânico. Picasso ainda mantinha duas estatuetas ibéricas antigas roubadas por Pieret no seu bufê em Montmartre. Havia usado as cabeças como modelos em 1907. “‘Les Demoiselles d’Avignon’ foi a primeira pintura a exibir a marca do cubismo”, relatou Picasso anos mais tarde. “Você se lembra do caso em que fui envolvido, quando Apollinaire roubou algumas estatuetas do Louvre? Elas eram estatuetas ibéricas… Bem, se você prestar atenção nas orelhas de ‘Les Demoiselles d’Avignon’, vai reconhecer as orelhas dessas esculturas!” Talvez ele até tenha encomendado o roubo a Pieret com as “Demoiselles” em mente.

À meia-noite de 5 de setembro, Picasso e Apollinaire saíram por Paris com as estatuetas em uma mala. Haviam decidido jogá-las no rio Sena. Mas, segundo R.A. Scotti, não tiveram coragem. Em 7 de setembro, investigadores detiveram Apollinaire. Ele confessou o crime e citou Picasso. Os dois choraram sob interrogatório. Mesmo assim, na corte, Picasso desmentiu o que havia dito na polícia e jurou não saber de nada. Posto diante de Apollinaire, afirmou: “Nunca o vi antes”. A polícia desistiu de investigá-los.

“Em dezembro de 1912 o Louvre pendurou um retrato de Rafael na parede vazia. A “Mona Lisa” havia sido dada como morta. O mundo havia quase se esquecido dela quando em 29 de novembro de 1913 o antiquário Alfredo Geri recebeu uma carta com o carimbo da posta-restante de Paris, enviada por “Leonardo”: “A obra de Leonardo da Vinci que foi roubada está comigo. Pelo jeito, pertence à Itália, já que o pintor era italiano”. Geri mostrou-a a Giovanni Poggi, diretor da Galeria degli Uffizi de Florença. Então Geri escreveu a “Leonardo”. Este lhe disse que iria levar a pintura a Florença.

Em 10 de dezembro, “Leonardo” apareceu subitamente. Era um homem miúdo, de 1,60 m e bigode encerado. Quando Geri perguntou se sua “Mona Lisa” era real, “Leonardo” respondeu que ele mesmo a havia roubado do Louvre. Disse que queria “devolvê-la” à Itália em troca de 500 mil liras “para cobrir as despesas”. Ele tinha só 1,95 franco francês no bolso.

Geri combinou com Poggi de ir ver a pintura no quarto de “Leonardo” num hotel. Lá, “Leonardo” fechou a porta, puxou um estojo que estava sob a cama e tirou um pacote, desembrulhando-o e revelando a “Mona Lisa”. Os três acertaram que Poggi e Geri levariam a pintura à Uffizi para autenticá-la. Poggi estabeleceu pelo padrão das rachaduras da pintura que ela era autêntica. Após entregá-la, “Leonardo” saiu calmamente, passeando por Florença. Mas, para sua surpresa, foi preso no hotel pela polícia italiana. Como Monsieur Bénédite do Louvre havia alertado, a obra havia se mostrado sem valor nas mãos de um indivíduo.

Descobriu-se que o ladrão era Vincenzo Peruggia, italiano de 32 anos que viveu em Paris. Era um pintor de paredes que acabou se tornando vidraceiro. Tinha sequelas de um envenenamento por chumbo. Morava em um quarto num bairro do leste de Paris que mesmo hoje ainda é em grande parte ocupado por imigrantes. A “Mona Lisa” passou a maior parte de dois anos sobre sua mesa de cozinha. “Fiquei apaixonado por ela”, disse Peruggia na cadeia, repetindo o clichê romântico. Um psiquiatra nomeado pela Justiça o diagnosticou como “mentalmente deficiente”.

A polícia francesa realmente deveria tê-lo achado. Peruggia trabalhou por pouco tempo no Louvre. Na verdade, ele fez a moldura de vidro da “Mona Lisa” – a mesma que removeu na manhã do roubo. Um investigador chegou a conversar com ele no seu quarto, mas não avistou a pintura. Além disso, Peruggia havia sido condenado criminalmente por dois incidentes (um deles a briga com uma prostituta), de modo que a polícia tinha suas impressões digitais. Infelizmente, o famoso detetive Alphonse Bertillon, que estava no caso da “Mona Lisa”, só catalogou as impressões digitais da mão direita dos suspeitos. Peruggia deixou a impressão digital da esquerda no Louvre.

Ele ficou preso até o início do julgamento em Florença, em 4 de junho de 1914. Questionado pela polícia, por jornalistas e na corte, Peruggia forneceu relatos contraditórios sobre como entrou no Louvre e saiu de lá. Sob interrogatório, emergiu como o tipo de imigrante decepcionado que em época e lugar diferentes poderia ter se tornado terrorista, em vez de ladrão de obras de arte. Em Paris ele era sempre insultado pelas pessoas, que o chamavam de “macaroni”. Quando, uma vez, mencionou a um colega do Louvre que os quadros mais admirados do museu eram os italianos, o colega deu risada. Contou ter visto certa vez um quadro das tropas de Napoleão carregando obras de arte italianas roubadas para a França. Disse que decidiu devolver à Itália pelo menos uma delas, a fácil de carregar “Mona Lisa”. Na verdade, trabalhou com uma hipótese errada: os franceses não roubaram a “Mona Lisa”.

Depois da prisão, houve um breve rompante de “peruggismo” patriótico na Itália. A maioria das pessoas ficou desapontada com sua importância. Peruggia estava mais para um Lee Harvey Oswald do que a mente criminosa que haviam imaginado. “Estava bem claro que ele era um perdedor clássico”, diz Donald Sassoon no livro “Becoming Mona Lisa”.

Apesar das alegações de patriotismo de Peruggia, foi revelado no tribunal que ele havia ido a Londres numa tentativa de vender a pintura para o comerciante de arte Duveen, que riu dele. A menção desse fato provocou a única demonstração de raiva de Peruggia durante o julgamento. Ele havia descrito antes a tentativa de venda, mas no tribunal a desmentiu aos berros. Peruggia havia feito listas de negociantes e colecionadores que, esperava, poderiam comprar a pintura. Também escreveu à sua família dizendo que logo seria rico. (“Palavras românticas, sua excelência”, explicou no tribunal.) Joe Medeiros, cineasta americano que está terminando um documentário sobre o roubo, acredita que Peruggia foi motivado principalmente pelo orgulho de imigrante. “Ele era o tipo de sujeito que normalmente não é respeitado e acho que pensava que era melhor do que era reconhecido, de modo que decidiu provar isso”, comenta. “E acho que de uma maneira estranha e perversa ele provou.”

Peruggia teve sorte por não ter sido julgado na França. Na Itália, seu advogado disse no argumento conclusivo, sob aplauso dos espectadores e lágrimas do réu, que “ninguém deseja a condenação do acusado”. Ninguém perdeu nada com o roubo, observou. A “Mona Lisa” foi recuperada. Era agora mais famosa do que nunca. Ela havia feito um breve passeio pela Itália, antes de voltar para o Louvre. Peruggia foi condenado a um ano e 15 dias de prisão. Semanas depois, a pena foi reduzida para sete meses e nove dias. Ele foi solto após cumpri-la.

De todo modo, na época o mundo tinha preocupações maiores. O arquiduque da Áustria Franz Ferdinand foi assassinado em Sarajevo e em 28 de julho o império austro-húngaro declarou guerra à Sérvia. A Primeira Guerra Mundial estava começando. O caso da “Mona Lisa” foi deixado de lado por muitos anos.

Livre, Peruggia voltou ao hotel onde havia se encontrado com Geri e soube que ela havia sido renomeada “La Gioconda”. Peruggia serviu o Exército italiano na Primeira Guerra e depois retornou para a França, onde abriu uma loja de tintas na Alta Saboia. Morreu lá aos 44 anos, em 1925, talvez das consequências do envenenamento por chumbo. Deixou mulher e uma filha de colo (que morreu na Itália em março deste ano, aos 86 anos).

A sensação de que a “Mona Lisa” merecia um ladrão mais grandioso nunca passou. Em 1932 um famoso jornalista americano colaborou com isso. Karl Decker publicou o artigo “Por que e como a Mona Lisa foi roubada” no “Saturday Evening Post”. Disse que esperara tanto tempo para publicá-lo por ter prometido à sua fonte que revelaria tudo só depois da morte desta. Em 1914, em Casablanca, escreveu, havia encontrado um velho amigo, um vigarista argentino conhecido como marquês de Valfierno. Em conversas regadas a conhaque, o tal marquês disse a Decker que Peruggia havia sido apenas o agente de seu crime perfeito.

Primeiro, o marquês encomendou a um falsificador francês seis cópias da “Mona Lisa”. Ele as embarcou para os Estados Unidos. Em seguida, negociou com Peruggia o roubo do quadro. Depois, o marquês vendeu secretamente as cópias para colecionadores americanos, por milhões de dólares cada uma, fingindo a cada vez que era a “Mona Lisa” autêntica. A única falha do plano, disse o marquês, foi que Peruggia tentou vender a pintura verdadeira. Aí estava, finalmente, uma mente criminosa digna da “Mona Lisa”. O único problema é que é quase certo que Decker inventou essa história. Não há evidências externas que a corroborem, nem mesmo da existência do marquês.

Dia desses fui ver a “Mona Lisa”. Não era o único. A partir do momento em que você entra no Louvre, vê sinais apontando para seu rosto sorridente (ou, conforme disse W. Somerset Maugham, “o sorriso insípido daquela jovem empertigada e carente de sexo”). Você entra na sala onde ela é exibida e depara com duas centenas de pessoas, muitas com celulares levantados acima da cabeça para tirar fotos. A certa distância está um quadro surpreendentemente pequeno de uma mulher sorridente, bastante obscurecido pelos celulares. Ela está atrás de uma moldura e uma segunda folha de vidro, que a protege, mas distorce suas cores. Sua beleza está perdida e há pouca coisa ali para apreciar. Dá para ter inveja de Peruggia, em sua época, sozinho com ela em seu quarto.

A maior parte do Louvre é relativamente calma. Outras grandes obras, muitas saqueadas por Napoleão, despertam pouca atenção. Você pode admirar sozinho obras de Rafael por um minuto ou dois de cada vez. Não que a “Mona Lisa” seja melhor que as demais. A questão é que elas são pinturas e ela é uma pessoa. Isso em parte por causa do gênio de Da Vinci e em parte por causa do mito que se criou à sua volta. Esse mito deriva também da história do roubo e da recuperação. “Uma pintura foi transformada, antropomorficamente, em uma pessoa, uma celebridade”, diz Donald Sassoon. Peruggia, ao escolher a “Mona Lisa” naquela manhã, ajudou a colocá-la acima de todas as outras pinturas. Isso, e uma boa história, é o seu legado.

(Tradução de Mario Zamarian)